1-2-3-4

Глава 6. Париж. «Борис Годунов».

В данном случае творческие силы Сергея получили свой начальный импульс в том, что ему захотелось показать “миру” (а не одному только Петербургу) чуть ли не с детства знакомое произведение своего любимого композитора — Мусоргского. И надлежало его показать в самой совершенной сценической и драматической форме, во всем великолепии оперного спектакля. По счастью, ему сразу же удалось заручиться высоким покровительством в. к. Владимира Александровича (Мне кажется, я уже упомянул о том, что великий князь — президент Академии художеств, открыто благоволил нам, и Сереже и мне, и это несмотря на то, что оба мы были “les betes noires” (ненавистными людьми, пугалами — французский) всего академического ареопага.), а это и помогло ему раздобыть и нужные громадные средства и открыло двери, не исключая тех, ключи от которых находились в руках наших злейших врагов — Теляковского и Крупенского. Что же касается до главного действующего лица, до самого царя Бориса, то тут нечего было оглядываться и искать: к нашим услугам стоял сам Шаляпин, успевший за последние десять лет показать весь свой могучий талант. С каким глубоким чувством трагизма он понимал эту жуткую роль!.. Роль же Лжедимитрия Сережа решил доверить тогда только начинавшему выступать, совсем еще неопытному Смирнову, обладателю изумительно красивого голоса. Несколько гнусавый голос Алчевского удивительно подошел для характеристики коварного пресмыкающегося Шуйского; Марину должна была петь красавица Ермоленко, которую я успел оценить еще в дни постановки “Гибели богов” (в 1903 г.). Для руководства всей музыкальной частью нельзя было найти лучшего мастера, нежели Феликса Блуменфельда, милейшего человека и на редкость чуткого дирижера; сценическая режиссура была поручена А. А. Санину, как раз только что тогда с блеском поставившему массовые сцены в “Старинном театре”. Наконец, для создания всей декорационной стороны Дягилев после моего отказа рассчитывал на К. Коровина и А. Головина, уже создавших превосходные декорации к “Борису” для императорской сцены.

Но тут Дягилева ожидало крупное разочарование. К. Коровин сразу и наотрез отказался. Головин же, если и дал разрешение на исполнение своих “идей”, однако от сценической их реализации собственными руками и он отказался: несомненно, под этим крылось опасение, как бы не навлечь на себя недовольство Теляковского и его супруги. Вместо себя Головин советовал обратиться к одному московскому художнику (кажется, фамилия его Егоров)1; который, однако, будучи занят одновременно другим срочным заказом, отнесся к делу крайне небрежно, а от двух картин и вовсе отказался. Пришлось их (“Терем” и “Кромы”) поручить Юону, который и исполнил их со вкусом и совершенным мастерством, но откровенно отойдя от замыслов Головина. Совершенно удивительно, что Сергей исключил из постановки столь важную для всей трагедии сцену в “Корчме”.

Лишь сочинение одной из семи картин оперы я отважился оставить за собой. То было “Польское действие”. Оно представляло сады Вышневецкого замка, в которых происходит сцена Лжедимитрия и Марины Мнишек у фонтана. Отказался же я от остального, не считая себя достаточно компетентным во всем, что касается древнерусского быта. Напротив, здесь я был уверен, что буду себя чувствовать в “своей атмосфере”. Моя декорация представляла в фоне грандиозный замок “европейской” архитектуры. Освещенные окна сразу вводили в ощущение праздника. На первом плане в тени высоких деревьев виднелась типичная для эпохи “фантастическая затея” с боскетом и мраморными статуями... К сожалению, на сцене, по вине тогдашней моей недостаточной опытности, получилась теснота, мешавшая эволюции танца, и, ввиду краткости срока до спектакля, пришлось просто несколько кулис удалить, чем был нарушен весь мой эффект. Монтескью, которого я затащил на одну из последних репетиций, не скрыл своего разочарования именно от этой картины, и я малодушно скрыл, что я ее автор. Для самого же живописного исполнения этой картины в подмогу себе я обратился к молодому художнику Локкенбергу, успевшему на наших выставках выявить свое чувство красок и свое техническое умение. В общем, наше сотрудничество сошло благополучно, несмотря на то, что Локкенберг, отличаясь чрезмерной самоуверенностью (а отсюда и “непослушанием”), частенько меня раздражал. Но наши ссоры длились недолго и не помешали поспеть с работой к сроку. Писалась моя декорация в Петербурге, прямо на полу сцены придворного Эрмитажного театра, и мне доставляло особое удовольствие в минуты передышки переходить в зрительный зал и садиться на одно из мест полукруглого амфитеатра. Любуясь чудесной архитектурой Кваренги, я без труда себе воображал те праздники, которые здесь устраивала матушка Екатерина. Там же, на Эрмитажной сцене, был устроен смотр всех костюмов оперы: большинство было напялено на взятые напрокат деревянные манекены, частью одеты на живых людей — портняжных подмастерьев. На этот смотр пожаловал сам в. к. Владимир,— один, без свиты. Он с большим вниманием все разглядывал и остался чрезвычайно доволен. Теперь он уже был уверен, что спектакль сойдет на славу и не посрамит его в качестве “августейшего покровителя”.

Самое изготовление этих (бесчисленных) костюмов происходило таким образом. Несколько основных костюмных типов нарисовал для нашей постановки И. Я. Билибин, один из лучших знатоков русской старины. Руководствуясь ими и совещаясь с другими большими знатоками и со Стеллецким (Я совсем не помню, почему мы прибегли к столь мало удобному способу, а не заказали просто всю костюмную часть одному какому-либо художнику — тому же, например, Стеллецкому.), мы с Сережей руководили всей портняжной работой. Сергей страстно увлекся подысканием материалов и с этой целью обошел вместе со мной все еврейские и татарские лавочки в Александровском рынке, а также славившиеся магазины парчовых и иных роскошных материй в Щукином рынке (Апраксиной) и в Гостином дворе. В первых (лавках и лавчонках) мы неожиданно для нас нашли удивительное количество старинных и не особенно дорого стоивших подлинных кокошников, кик, повойников; немало также шугаев, летников и сарафанов,— все это из чудеснейших по цвету и выделке материй. Особенно же Сергей пристрастился к расшитым золотом и блестками головным платкам, из которых он надумал делать отложные воротники боярских кафтанов и шуб. Вся эта (музейная) роскошь чрезвычайно поразила затем парижан (особенно тех нам близких людей, которым разрешалось приходить во время репетиций на сцену). Особенно же эти чудесные одежды пригодились в сцене коронации, в которой наиболее роскошно одетые бояре были поставлены в один ряд спинами к зрительному залу и составляли как бы заслон, за которым двигалась коронационная процессия. По другую сторону того же хода выстроились стрельцы в своих красных кафтанах и со своими гигантскими знаменами. Стеллецкий сделал рисунки регалий, тронов, хоругвей, больших, несомых на руках икон (крестный ход первой картины), а также всей обстановки в сцене Терема. Все трое — Сережа, Стеллецкий и я — мы чрезвычайно увлеклись изготовлением этих предметов (Стеллецкому в самом здании Оперы было отведено особое помещение, и там он собственноручно все с большим вкусом раскрашивал). Особенно были облюбованы те большие диковинные часы, что стояли в тереме Бориса. (Большой заслугой Дягилева было то, что он восстановил в партитуре, хранившейся в Публичной библиотеке, всю музыку этих “курантов”, которая почему-то вообще была “купирована”. Это одно из гениальнейших мест всей оперы, и меня каждый раз охватывала дрожь ужаса, когда эти “заморские часы” начинали хрипеть, заикаться и, наконец, проливать чудесные, волшебные звуки (все это в оркестре).)

1 Владимире Евгеньевич Егоров (1878 — 1960) — театральный художник Московского художественного театра, автор декораций к “Драме жизни” К. Гамсуна, “Жизни человека” Л. Н. Андреева, “Синей птице” М. Метерлинка. В кино с 1915 г., основатель искусства кинодекорации.

1-2-3-4

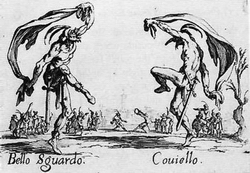

Le Brelan (Калло) |  Осада острова Рэ (Калло) |  Bello Sguardo u Coviello - Из серии I balli (Калло) |