1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

Свое дело сделали и чары талантов. Они как бы “бросили пыль в глаза” публике, заставляли поверить вздорности сюжета, заставляли умолкнуть и упреки в том музыкальном вандализме, который Дягилев себе позволил, сделав из партитуры “Клеопатры” какой-то салат русских авторов. Таланты создали удивительную иллюзию настоящей жизни, тогда как, разумеется, никогда ничего подобного тому, что разыгрывалось на сцене, быть не могло. Никогда египетские “дворянчики” не ухаживали за служанками храма и не пускали к ногам царицы стрелы с любовными записочками. Никогда дочери фараонов не предавались любовным ласкам на паперти храма, никогда они не отравляли минутных фаворитов на глазах у всего народа, пришедшего их чествовать... Наконец, если при дворе Клеопатры могли быть греческие танцовщицы, то не перед великими же богами царица позволила бы им бесноваться и отплясывать ту вакханалию, которая подняла парижскую публику и заставила ее, обыкновенно столь сдержанную и корректную, вопить от наслаждения.

Чары талантов! О да, здесь их было много, и трудно было встретить такое соединение талантов и людей, владеющих в совершенстве своим очарованием, какое оказалось в “Клеопатре”! Тут все служило очарованию. Одна декорация Бакста чего стоила, такая торжественная по замыслу, такая красивая по своим розоватым, желтым и фиолетовым тонам! На этом фоне, дававшем впечатление знойного, душного, южного вечера, необычайно ярко загорались пурпуры костюмов, блистало золото, чернели хитросплетенные волосы... А как чудесно удалось Баксту и Фокину выполнить мной придуманное появление Клеопатры, появление не на открытых носилках, а в каком-то подобии гроба или саркофага, испещренного таинственными золотыми письменами!... Идея этого появления пришла мне, когда я снова и снова слушал на рояле чудесную музыку “Млады”. Я точно воочию увидел тогда путешествие царицы по пескам пустыни именно в таком замкнутом ящике, а отсюда сам собой был сделан “логичный вывод”, что и она сама должна быть закутана, как мумия,— дабы и малейшие песчинки не проникли через покровы и не осквернили ее божественного тела.

И каким себя проявил в “Клеопатре” сам Фокин чудесным артистом-исполнителем! В проведении роли Амуна проявился вполне его дар переживания. Ему не переставали ни на секунду верить. Он был убедителен и тогда, когда играл со своей возлюбленной, и тогда, когда его охватывало внезапное безумие страсти, и тогда, в особенности, когда он бросался в объятия Клеопатры и искал в поцелуях забвения попранного счастья и предстоящей неминуемой гибели. Он был — весь стремительность, закипающая южная кровь и героическая молодость. Рядом с этим ураганом образ, созданный Павловой,— нежной и гибкой, как тростник, девушки,— казался еще более хрупким и трогательным. Из отдельных исполнителей нельзя было не назвать еще Карсавиной и Нижинского1, так складно, так грациозно исполнявших танец с покрывалом, нельзя было не упомянуть о Вере Фокиной и обеих сестрах Федоровых, сумевших быть столь чарующими вакханками!..

Рядом с “Клеопатрой” потрясающий успех нашего первого сезона обусловил “Половецкий стан” из Бородинского “Князя Игоря”. Но и тут в оперной части программы энтузиазм главным образом вызвал все же балет. Стройно и мощно пели хоры, эффектна была Петренко в роли Кончаковны, а тенор Смирнов восхитительно исполнял свою столь сладостную “арию ожидания”,— но не это сообщало “Стану” невиданную красоту, не это покоряло и восхищало, а танцы. Впрочем, надо сказать, и здесь декорация производила громадное впечатление. Созданный Рерихом по “принципу панорамы”, лишенной боковых кулис, этот фон с его золотисто-алым небом над бесконечной далью степей, с его дымами, столбами подымающимися из пестрых приземистых кочевых юрт,— это было то самое, чему здесь надлежало быть! До чрезвычайности убедительны были и костюмы, для которых Дягилев обобрал все восточные магазины Петербурга и которые поражали никогда еще не виданной (особенно в Париже) цветистостью. Наши же незаменимые балетные артисты с таким жаром отдались своей роли (можно сказать, что у всех была именно одна роль), так переживали ее, так перевоплощались в каких-то древних героических дикарей, в чутких степных девушек и в подобия индусских баядерок, что не поверить тому, что происходило на сцене, оказывалось невозможным.

Однако, разумеется, и очарование от половецкого стана следует, главным образом, приписать музыке. Именно ей принадлежала первая роль в этом восхитительном наваждении. (Как на курьез, очень характерный для Дягилева, я укажу на то, что он, несмотря на весь свой пиетет к Бородину, выпустил из этого акта наиболее в России популярную арию самого князя Игоря: “О дайте, дайте мне свободу...” Поступая так, Дягилев ублажил свою страсть к купюрам вообще; предлогом же ему послужило то, что несколько тактов этой арии напоминают один из самых любимых военных маршей Франции. За год до того он же отважился выпустить в “Борисе Годунове” целиком всю картину “Корчмы” из опасения, как бы она не оскорбила парижан своей грубостью.) Чудесное слияние оркестра с человеческими голосами, под которое происходят танцы, узорчатый рисунок тем, то подлинно восточных, то целиком измышленных Бородиным, нарастание звуков и бешенство ритмов,— все это, поднесенное в прозрачной и понятной форме, без лишних ухищрений, но и без тени устарелости в технике, вдохновило замыслы Фокина и Рериха, и эта гениальная музыка одухотворяла на каждом спектакле исполнителей, отдававшихся плясу всей душой.

Наша русская “дикая примитивность”, наша простота и наивность оказались в Париже (в культурнейшем Париже) более изощренной, более передовой и тонкой, нежели то, что там вырабатывалось на месте. Я был прав, когда высказывал предположение, что “наша музыка” и хореография, из нее выросшая, окончательно убьют характерную парижскую салонную “приторность”. Точно так же после наших постановок те дорогие и сложные академические постановки, которыми тогда еще гордились “образцовые” (но сколь омертвевшие) театры — “Орerа” и “Орerа Comique”, должны были показаться мишурными и жалкими. Наконец, после наших артистов, после нашего балетного ансамбля Academie de Danse вдруг потеряла свой стародавний престиж.

* * *

Состав нашей дружеской компании за 1900-е годы очень изменился. Совершенно отпал от нас Философов. Началось его отдаление еще в дни. существования “Мира искусства”, ибо “Диму” все менее и менее стали интересовать пластические художества, а напротив, он все более и более углублялся вместе со своими друзьями Мережковскими в сферу религиозно-философских вопросов. Когда же “Мир искусства”, окончив 1904 г., прекратил свое существование, Философов и вовсе исчез с нашего горизонта, а затем переселился вместе с Мережковскими в Париж, где и прожил несколько лет. Не бывал теперь у Дягилева и Нурок. Он вообще “всем своим демократическим нутром” ненавидел Сережу, то, что в нем было “барского” и “деспотического”, а потому, раз кончился журнал, в котором Нурок-Силэн играл очень значительную роль2, ему нечего было продолжать общение с бывшим редактором-издателем. По-прежнему постоянными завсегдатаями у Сережи бывали, кроме меня, Нувель, обиталище которого отстояло от дягилевского на еще меньшем расстоянии, нежели мое, а также Бакст и князь Аргутинский. Когда серьезно возобновились разговоры о парижском сезоне, здесь стал бывать и Фокин и “новичок” в нашей компании — совершенно еще юный Стравинский.

1 Павлова танцевала невесту Амуна Таор, Карсавина и Нижинский — любимых рабов Клеопатры.

2 Силен — литературный псевдоним А. П. Нурока.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

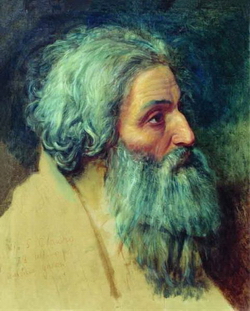

Музы (Е. Лесюер) |  Версаль. "Зеркальце" в Трианоне. 1905 г. |  Голова апостола Андрея (1830-40-е гг.) |