1-2-3-4-5

Однажды Фокин обратился ко мне с просьбой придумать еще какую-либо роль, в которой была бы дана возможность выдвинуться необычайно талантливому, только что окончившему Театральное училище юноше (это был Вацлав Нижинский). Уже сюжет был теперь весь установлен; все действующие лица получили свое место и назначение, и я не без некоторого сопротивления уступил балетмейстеру. Пришлось изобрести какого-то “Любезного раба” Армиды, что давало танцовщику возможность не переставая находиться рядом с главной балериной и ее когда нужно “поддерживать”, тогда как наш чудесный П. А. Гердт, которого я насильно уломал взять на себя главную роль Рене, только бы брал позы и вел бы исключительно мимическую роль.

Работа шла у меня по всем статьям полным ходом и вполне удачно — я весь ушел в нее и вовсе не заботился, что происходит в дирекции театров, считая, что у меня установились наилучшие отношения с начальством, и вдруг... без предупреждения (около 20 июля) ко мне в мастерскую нагрянул “сам” Крупенский в сопровождении двух чиновников. Войдя, он еле со мной поздоровался и сразу потребовал у моих помощников какую-то расходную книгу. В чем было дело, что случилось, в чем кто-то провинился (у меня к материальной стороне не было никакого касательства), я так и не понял; Крупенский же так и не удостоил меня ни малейшим объяснением. Очевидно, дело заключалось в обнаружении каких-то хищений, о которых ему донесли, и, вероятно, он счел меня как-то к тому причастным или за что-то, ответственным.

Пробыв в мастерской час, он с тем же видом разгневанного сановника отбыл со своей свитой, не подав мне руки.

Предупреждение милого Аргутинского сбылось. Самодурство Крупенского выявилось вовсю! Я был вне себя от бешенства, тем более, что во все время своего посещения “ревизор” ни с какими вопросами ко мне не обращался. И вот с этого дня так чудесно установившаяся атмосфера уступила место известной тревоге и раздражению. Я мог каждую минуту ждать какого-либо осложнения. Отныне всякие встречи с Крупенским сделались мучительными, и насколько это было возможно, я избегал их, а когда работа над постановкой была перенесена в самый театр (это произошло в сентябре), то встречи стали неизбежными, и мне ничего не оставалось иного, как взять в отношении Крупенского такой же до дерзости пренебрежительный тон, какой он взял в отношении меня. Когда же являлась для меня неотложная необходимость в чем-либо для постановки, то я обращался к другим чиновникам, минуя Крупенского. В этом была неприятная сторона дела, тогда как приятная заключалась в том, что я с головой ушел в театральную работу и все время чувствовал, что наконец попал в свой мир и в свое дело. Не все и тут шло гладко. Возникали недоразумения, то в мастерских женских и мужских костюмеров, а то с париками (в моем балете парики играли видную роль) — немец же куафер пробовал противопоставить моим требованиям раз навсегда принятую рутину. Чтобы добиться исправления, приходилось знакомиться в деталях с той или другой техникой. К счастью, таких же уточнений не требовалось в беседах с бутафором-скульптором (Евсеевым), который сразу схватывал все, что было характерного в моих рисунках, и превосходно справился с задачей. На нем лежало изготовление изощренных шлемов, гротескных масок для сатиров, монументальных часов, всякой мебели, всяких пластических подробностей на панцирях, голенях и т. д. Чудесный он был мастер, и какой скромный, какой малотребовательный, подлинный художник в душе!.. Такими же подлинными художниками проявляли себя два других “реализатора” моих пожеланий: начальник красильной мастерской и воспитанный Головиным бывший живописец-декоратор А. Б. Сальников и “машинист” Филиппов. Без обостренного чувства красок первого тот красочный эффект, на который я рассчитывал, не был бы достигнут. Что же касается Филиппова, то это был совсем юный человек, состоявший помощником ушедшего в отставку Бергера и, будучи маленького роста и вообще очень невзрачной наружности, он не внушал большого доверия. Однако он блестяще справился со своей сложнейшей машинной частью. Декорация “Павильона” разверзалась на глазах у публики на составные части и снова составлялась. И так же без осечки происходили всякие другие превращения — появление из-под пола и провалы целых групп разных персонажей и т. д. (С этим Филипповым, совсем простым до того времени молодым человеком, которого Крупенский назначил ко мне, быть может, не без коварного намерения сделать мои проблемы неисполнимыми, у меня в те годы завязался род дружбы. Личного опыта у него было еще мало, и ему до многого приходилось доходить почти наугад. Однако чисто русская смекалка и совершенно исключительное усердие выручали. Все сошло действительно как бы по волшебству, и уже на репетициях я радовался, видя, как безошибочно, без малейших задержек осуществляются и самые, казалось, необычайные эффекты. Ах, театр... что это за божественная игрушка для тех, у кого и в зрелых годах сохраняется — как то было у меня — нечто детское. И таких прирожденных “hommes de theatre” (людей театра — французский) немало на свете. На них все и держится. Таков мой сын Николай, таковы мои друзья Добужинский и Бакст. Но совсем иного порядка те бесчисленные художники, которые за последние десятки лет “контрабандой” проникли в театр и которые позволяют себе в нем свои фиглярства и шалости, вовсе не заботясь о том, чтобы создать нечто пленительное и соответствующее музыке и данному литературному произведению. Что же касается до Филиппова, то он оказал мне еще неоценимые услуги в 1923 г. при постановке на Александрийской сцене “Мещанина во дворянстве” Мольера.)

1-2-3-4-5

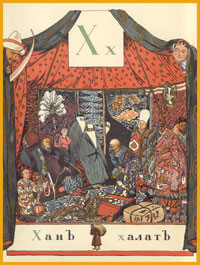

Азбука Бенуа: Ы, Ь |  Азбука Бенуа: Ч |  Азбука Бенуа: Х |