1-2

Глава 1. Первые зрелища

О театрах и иных зрелищах я до пяти лет имел очень смутное понятие, только понаслышке, но этой “наслышки” было у нас в доме достаточно. Разные члены нашей семьи любили, однако, разное. Одни были сторонниками итальянской оперы, другие — французского театра, третьи — цирка и даже оперетки. Менее всего пользовался милостью русский театр. Правда, папочка когда-то был большим почитателем Каратыгина и Щепкина, он с восторгом говорил о “Ревизоре” (в Риме он знавал Гоголя) и иногда не без известного умиления рассказывал о своих театральных впечатлениях, но все это было далекое прошлое, а сам он в мое время в театр ходил редко и то только тогда, когда его “потащат”. Любил он чрезвычайно и “Руслана” и “Жизнь за царя”, а мелодии из “Аскольдовой могилы” он напевал постоянно или подбирал их довольно искусно на рояле. Но среди родной молодежи у него не было товарищей по вкусам. Альбер, тот обожал только одного “Фауста” Гуно, а ко всему остальному, несмотря на свою исключительную музыкальность, относился индифферентно, хотя сам мог сочинять блестящие “фантазии” в духе и Листа, и Бетховена, и Шопена. Леонтий (он же Лулу) был страстным завсегдатаем итальянской оперы. У нас была абонементная ложа в Большом театре, и он не пропускал ни одного “нашего” вечера, до одури упиваясь пением своих любимцев. Сестры разделяли, но с меньшим увлечением, его вкусы. Среди старшего поколения “Бабушка Кавос” была опять-таки ярой итальяноманкой, и более сдержанными, но все же верными почитателями итальянской оперы были дядя Костя и дядя Сезар. Напротив, дядя Миша Кавос, имевший обо всем свое особое мнение, решался иногда превозносить Серова и ходил на премьеры в “Александринку”, похваливая того или другого из русских актеров. Абсолютной и рьяной сторонницей русского театра были лишь тетя Лиза Раевская, да еще мамина горничная Ольга Ивановна Ходенева. Последняя, как я уже рассказывал, бегала по крайней мере раз в неделю в соседний Мариинский театр (где тогда давались русские спектакли) или в дальний Александрийский, и от нее я получал подробнейшие отчеты, причем в своих рассказах она то заливалась до слез от смеха, то становилась мрачной и торжественной.

* * *

Нельзя сказать, что моя карьера театрала началась с чего-либо очень эффектного и достойного. Моим первым спектаклем был... собачий театр, и увидел-то я его не в цирке, а в самой обыкновенной квартире, где-то на Адмиралтейской площади, снятой для того заезжим собачьим антрепренером. Мне было не более четырех лет, и маме пришлось поэтому меня во время всего спектакля держать в стоячем положении на своих коленях — иначе я бы ничего не увидал через головы сидевших перед нами. Всего я не помню, но четко врезался в память чудесный громадный черный и необычайно умный ньюфаундленд, который лаял нужное количество раз, когда кто-либо из публики вынимал из колоды ту или иную карту. Он же исполнил с хозяином в четыре руки (две руки и две лапы) известный “собачий вальс” на рояле. С тех пор я и выучился играть эту нехитрую пьеску.

Впрочем, пожалуй, я совершаю неточность, называя этот собачий спектакль своим первым. На самом деле первыми представлениями, которыми я забавлялся, были спектакли Петрушки. Но вот тут невозможно установить, когда я увидал самый первый из них — столько их было уже в самом раннем детстве, и в столь разных местах я был ими осчастливлен. Помню, во всяком случае, Петрушку на даче, когда мы еще жили в кавалерских домах. Уже издали слышится пронзительный визг, хохот и какие-то слова — все это, произносимое петрушечником через специальную машинку, которую он клал себе за щеку (тот же звук удается воспроизвести, если зажать себе пальцем обе ноздри). Получив разрешение родителей, братья зазывают Петрушку к нам во двор. Быстро расставляются ситцевые пестрые ширмы, “музыкант” кладет свою шарманку на складные козлы, гнусавые, жалобные звуки, производимые ею, настраивают на особый лад и разжигают любопытство. И вот появляется над ширмами крошечный и очень уродливый человечек. У него огромный нос, а на голове остроконечная шапка с красным верхом. Он необычайно подвижный и юркий, ручки у него крохотные, но он ими очень выразительно жестикулирует, свои же тоненькие ножки он ловко перекинул через борт ширмы. Сразу же Петрушка задирает шарманщика глупыми и дерзкими вопросами, на некоторые тот отвечает с полным равнодушием и даже унынием. Это пролог, а за прологом развертывается сама драма. Петрушка ухаживает за ужасно уродливой Акулиной Петровной, он делает ей предложение, она соглашается, и оба совершают род свадебной прогулки, крепко взявшись под ручку. Но является соперник — это бравый усатый городовой, и Акулина, видимо, дает ему предпочтение. Петрушка в ярости бьет блюстителя порядка, за что попадает в солдаты. Но солдатское учение и дисциплина не даются ему, он продолжает бесчинствовать и, о ужас, убивает своего унтера. Тут является неожиданная интермедия. Ни с того ни с сего выныривают два в яркие костюмы разодетых черномазых арапа. У каждого в руках по палке, которую они ловко подбрасывают вверх, перекидывают друг другу и, наконец, звонко ею же колошматят друг друга по деревянным башкам. Интермедия кончилась. Снова на ширме Петрушка. Он стал еще вертлявее, еще подвижнее, он вступает в дерзкие препирательства с шарманщиком, визжит, хихикает, но сразу наступает роковая развязка. Внезапно рядом с Петрушкой появляется собранная в мохнатый комочек фигурка. Петрушка ею крайне заинтересовывается. Гнусаво он спрашивает музыканта, что это такое, музыкант отвечает: “это барашек”. Петрушка в восторге, гладит “ученого, моченого” барашка и садится на него верхом. “Барашек” покорно делает со своим седоком два, три тура по борту ширмы, но затем неожиданно сбрасывает его, выпрямляется и, о ужас, это вовсе не барашек, а сам черт. Рогатый, весь обросший черными волосами, с крючковатым носом и длинным красным языком, торчащим из зубастой пасти. Черт бодает Петрушку и безжалостно треплет его, так что ручки и ножки болтаются во все стороны, а затем тащит его в преисподнюю. Еще раза три жалкое тело Петрушки взлетает из каких-то недр высоко, высоко, а затем слышится только его предсмертный вопль, и наступает “жуткая” тишина... Шарманщик играет веселый галоп, и представление окончено.

Вспоминается еще, как в весеннюю пору и тогда, когда ясная теплынь уже позволяла выставлять двойные зимние рамы и открывать окна, мы смотрели на представление Петрушки, происходившее у нас во дворе. В этих случаях спектакль получал более демократический характер. Мы сидели, как в ложе, на подоконнике, внизу же сбегались к Петрушке дворники, приказчики лавок, а все окна унизывались головами горничных и кухарок. Вероятно, и текст был здесь приноровлен для более низменных вкусов. Иногда обступавшая ширму толпа покатывалась от хохота специфического характера, того хохота, который вызывают “свинства”, и в таких случаях братья мои заговорщически переглядывались, а мама — тревожилась, не услыхал бы “de ces choses indecentes”1 Шуренька. Но Шуренька, если бы и услыхал, то ничего бы не понял, а к тому же “текст” вообще интересовал его мало, а трепетал он исключительно от всех действий и от визга Петрушки.

Рядом с демократическим обликом Петрушки выступает в памяти и аристократический его облик. Петрушка в те годы был обязательным номером на елках и на детских балах. Последние я вообще ненавидел и поднимал скандал, если меня на одно из таких сборищ тащили, но стоило мне обещать, что там будет Петрушка, как я безропотно отдавался в руки мамы или няньки, позволял себя одевать в новый костюмчик и проделывать сложные операции с моей шевелюрой, а по приезде на место назначения терпеливо давал себя тискать и целовать незнакомым людям — все для того только, чтобы насладиться Петрушкой. Зато, как только Петрушка кончался, я требовал, чтобы меня везли домой. Бывало так, что меня за те же тридевять земель отправляли домой под присмотром няньки, тогда как остальные члены семьи оставались в гостях.

Такие светские “Петрушкины” спектакли бывали у дяди Сезара, у С. И. Зарудного, у Оливов, у Жербиных, у родителей Алечки Лепенау. Видел я такие представления десятки раз, но это нисколько не притупляло моего интереса. В элегантных барских квартирах спектакль Петрушки устраивался обыкновенно в дверях гостиной, почти всегда увешанных пышными драпировками, и это придавало представлению несравненно более парадный и театральный характер. Да и приглашался для этого спектакля не простой, грязный петрушечник с улицы, а “салонный”, чуть ли не во фрак одетый. Ширмы у него были шелковые с бархатным бортиком и золотой бахромой, а шарманщик был гладко выбрит и чисто одет. Инструмент у него был новый с более мягким, менее визгливым звуком и без тех досадных заиканий, которые получались вследствие изношенности валика. Самые куклы были одеты в атлас и в блестящую мишуру. Особенно эффектны были арапы, не облезлые и разбитые, а свежепокрашенные, черные-пречерные. На голове у них торчал пучок страусовых перьев, палка же перевита серебряным позументом. До слез смеялась аудитория на этих спектаклях, веселым задором сияли лица прелестных девочек в розовых открытых платьицах с цветными бантами в распущенных волосах!

1 Каких-нибудь непристойностей (французский).

1-2

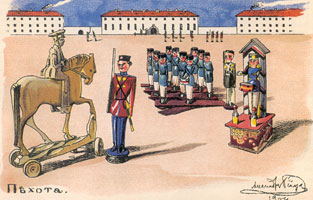

Петергоф. Нижний фонтан у каскада. 1942 г. |  Маскарад при Людовике XIV. 1898 г. |  Пехота. 1905 г. |