Дорогой Алексей Максимович.

Услыхав от своего Коки, что Вы снова собираетесь в Россию, я решил обратиться к Вам с одной превеликой просьбой, впрочем, никогда я бы не решился, если бы от того же Коки я не узнал, что Вас на сей раз сопровождает Ваш сын, так мило и сердечно относящийся к моему — авось-то “Макс” распространит свою симпатию и на отца и авось он не откажется взять на себя “физическую” сторону того дела, о котором я прошу. Вам бы в таком случае осталась бы часть “духовная”, т. е. два-три разговора с теми лицами, от которых это дело зависит.

Заключается же моя просьба в следующем. Мне до зареза нужны здесь такие вещи (книги, записки, брульоны и проч.), без которых я не могу продолжать свои работы (в частности свою “Историю живописи”), другие же вещи помогли бы мне воссоздать здесь хоть частично ту атмосферу, в которой я тоже чрезвычайно нуждаюсь, без которой я себя чувствую очень “неуютно”. Так вот, просьба моя и заключается в том, чтоб Вы, дорогой Алексей Максимович, мне помогли заполучить эти вещи сюда. Прибавлю при этом, что то, по чем я особенно изнываю, составляет лишь малую часть оставленного мной имущества, да и эта часть, если судьба мне даст когда-либо возможность вернуться на родину, вернется туда вместе со мной. Лишь две-три вещи (картины) я бы здесь попробовал ликвидировать для того, чтоб несколько “упрочить свою экономическую базу”, что тоже немаловажно. Главное же, как бы мне получить “материалы” и “пособия”...

Мы здесь застряли, и это не мудрено. С необходимостью мне здесь остаться согласился и Анатолий Васильевич (Луначарский) в той беседе, которую я имел с ним года два назад. Он даже прямо советовал оставаться до тех пор, пока у нас там чисто материальные условия существования не восстановятся до степени известной “нормальности”. Вот мы и живем, если и не так широко и удобно, как раньше, когда живали по целым годам “за границей”, то все же в условиях вполне культурных, а наличие таких условий опять так совершенно необходимо для моей творческой психологии и для моей работоспособности. В то же время у меня нет угрызений совести в отношении “брошенных” там дел. Я их и не бросал. В Эрмитаже, в зависимости все от тех же общих условий, сейчас затишье, а если что и делается, то делается согласно намеченным мной же планам, причем мои коллеги в письмах постоянно совещаются со мной и я, хоть и издали, но пристально слежу за работой. Да и для Эрмитажа мое пребывание здесь имеет определенную пользу. Отсюда гораздо легче следить за общей художественной жизнью, за приобретениями музеев, за аукционами, за открытиями художественно-научного порядка. Но, оставаясь здесь, мне важно все же обладать всем тем, что я с таким трудом собрал за свою жизнь и без чего я как без рук! Вот и помогите, дорогой Алексей Максимович, чтоб я снова вошел в обладание этих необходимейших для всей моей деятельности элементов. Только получив их сюда, я действительно превращусь в того “культурного деятеля”, каким я был раньше, только тогда я смогу развернуться вполне, и я позволяю себе думать, что такое “развертывание” окажется не бесполезным даже и для “нашего престижа”. Слишком грустно, что, обладая еще всеми своими силами, мне приходится удовлетворяться ролью какого-то “калеки”... О том же, чтоб заново все здесь собрать и подобрать, Вы сами понимаете, не может быть речи. Не говоря уже о непомерных материальных затратах, потребовалось бы на это столько же лет, сколько я строил свою рабочую обитель на родине, строил же я ее буквально с детства. Было б и бессмысленным повторять весь пройденный путь, когда нужно искать новых; а я не из тех, кто ищет новых путей, пренебрегая старыми подходами. Это дилетантство и варварство, тогда как я претендую, повторяю, на звание “культурного деятеля”.

Так вот, Алексей Максимович, в чем моя просьба. Все мне нужные вещи хранятся в одной из комнат моей питерской квартиры в д. № 15 по улице Глинки. Непосредственное попечение о ней лежит на Степане Петровиче Яремиче (у него и ключи), но в деле выборки, во всей возне с упаковкой, в хлопотах и т. д. с величайшей готовностью помогут и мои другие верные друзья (сослуживцы по музеям) Фед. Фед. Нотгафт и Георг. Сем. Верейский, а также мой племянник Ник. Евг. Лансере. Словом, помощников сколько угодно. Но нужно еще заведывание и управление, которые я бы просил взять на себя Максима Алексеевича, а затем остается главное, тот “сверхчрезвычайный” авторитет, который может сдвинуть дело с мертвой точки и преодолеть всякие административные препятствия. Этот авторитет — Вы и есть…

С трепетом буду ждать Вашего ответа. Тут даже пахнет “приговором”. А пока, дорогой Алексей Максимович, я не хочу отнимать у Вас больше времени и позвольте только на прощание Вас обнять и сказать Вам, что я Вас по-прежнему и неизменно сердечно люблю и глубоко уважаю. Мечтаю это произвесть и это Вам высказать на деле, мечтаю оказаться с женой в Сорренто и побродить с Вами по Вашему раю. Сколько вопросов есть, которые хотелось бы “пропустить через Вашу проверку”, столько мучительных чувств, чаяний и... отчаяний!.. Уж пришлось бы Вам выслушать целую исповедь, — но не пугайтесь, до этого еще далеко, и пока мы преодолеем все препятствия, лежащие на пути осуществления наших мечтаний, пройдет немало времени...

Душевно преданный Вам Александр Бенуа

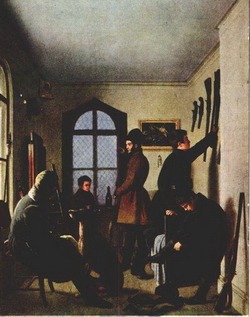

Букет цветов, бабочка и птичка (Толстой Ф. , 1820 г.) |  Сборы художников на охоту (Крендовский К.Я., 1836 г.) |  На пашне. Весна (А.Г. Венецианов, 1820-х гг.) |